В осетинском общественном дискурсе «женский вопрос» поднимался, как правило, в контексте борьбы с предрассудками и пережитками прошлого, где местная интеллигенция проявляла особую активность. Известный осетинский писатель, поэт, просветитель, общественный деятель, революционер, организатор науки и образования советского времени Цомак Гадиев посвятил этой теме очерк «Осетинская женщина», опубликованный в известном феминистском журнале «Женский вестник» в 1908 г. В исследованиях творчества Гадиева рассматриваемый очерк оказался не столь заметным. Между тем он имеет определенный интерес для исследователей общественной мысли Осетии, гендерных процессов и других вопросов социально-культурного характера.

В осетинском общественном дискурсе «женский вопрос» поднимался, как правило, в контексте борьбы с предрассудками и пережитками прошлого, где местная интеллигенция проявляла особую активность. Известный осетинский писатель, поэт, просветитель, общественный деятель, революционер, организатор науки и образования советского времени Цомак Гадиев посвятил этой теме очерк «Осетинская женщина», опубликованный в известном феминистском журнале «Женский вестник» в 1908 г. В исследованиях творчества Гадиева рассматриваемый очерк оказался не столь заметным. Между тем он имеет определенный интерес для исследователей общественной мысли Осетии, гендерных процессов и других вопросов социально-культурного характера.

Вниманию читателя предлагается статья очень уважаемого и любимого коллегами Герлика Иласовича ЦИБИРОВА, который недавно обрел покой в ином мире. Его имя навечно вписано в историю науки Осетии и еще долго будет вспоминаться последующими поколениями ученых…

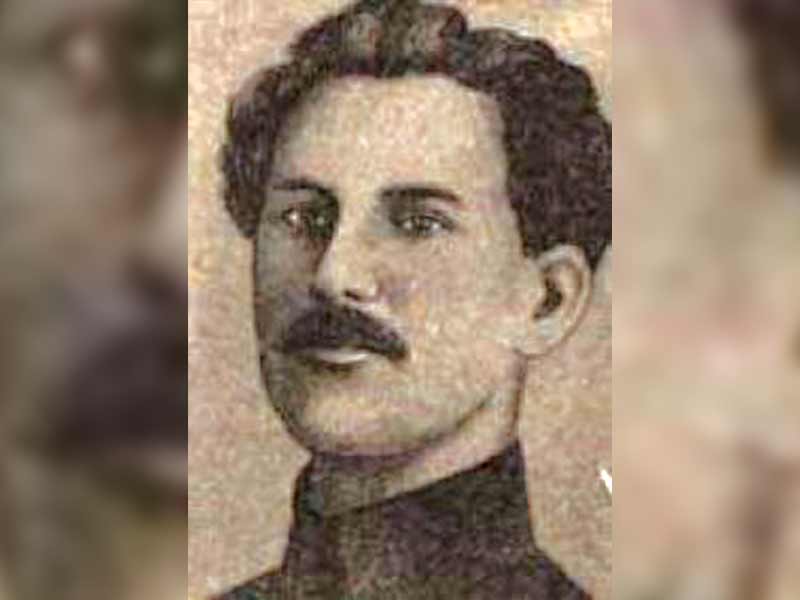

Обращение осетинской интеллигенции к проблеме женской эмансипации было мотивировано влиянием западноевропейской и российской общественной мысли, искренним желанием внести свой вклад в обновление традиционного общества, осознанием своей просветительской миссии. Цомак Гадиев был ярким представителем осетинской интеллигенции, поэтом и публицистом, сыном известного осетинского писателя Сека Гадиева. Ему удалось получить хорошее образование во Владикавказском духовном училище, Ставропольской гимназии, на историко-филологическом факультете Дерптского университета. В 1908 г. был арестован за революционную деятельность и сослан в Сибирь, но после Февральской революции вернулся на родину и продолжил активную деятельность в статусе журналиста. С победой советской власти он стал заместителем наркома просвещения Терской советской республики, затем – заместителем председателя городского ревкома, трудился в сфере науки, образования и культуры в должностях заведующего областным отделом образования, редактора газеты «Растдзинад», ректора Горского педагогического института, директора Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Вместе с тем Цомак Гадиев продолжал заниматься литературным творчеством, в котором отражал процессы общественной модернизации советского времени.

Характеризуя женское движение в мире, Ц. Гадиев отмечает, что «если в одних странах и у одних народов на ее (женской борьбы. – Авт.) знамени уже написано красными буквами “всеобщее избирательное право”, то в других и у других еще говорят и спорят: “Человек ли женщина”?» И далее заключает: «К этим отставшим народам я отношу и те маленькие туземные племена Кавказа, к числу которых принадлежат осетины». Трудно согласиться с этим утверждением, особенно применительно к 1908 году, когда Цомак опубликовал свой очерк. Вряд ли осетины начала ХХ в. задавались вопросом «человек ли женщина»? Многие исследователи этнографии осетин отмечали особое почтение к женщине (М.М. Ковалевский, Ф.Байерн, П.С. Уварова и многие другие).

М.А. Мисиков писал: «Когда женщины проходят мимо сидящих мужчин, даже глубоких стариков, то последние встают, приветствуя их. Женщины застенчиво приостанавливаются, и если среди них есть старуха, то она довольно громко благодарит их за внимание и просит сесть. Затем продолжают свой путь. Сколько бы ни сидело мужчин, все до единого встают, если даже проходит одна женщина… Перед женщинами пожилыми все мужчины моложе их должны стоять и оказывать всякие почести как старшим». Эти проявления «рыцарства» Цомак Гадиев рассматривал как «заигрывания с ней (женщиной. – Авт.) со стороны сознающего свою силу, свою власть и свое превосходство мужчины».

Однако статус женщины проявлялся не только в этикете, но и в повседневной жизни. Тот же М.А. Мисиков писал: «Фактически старуха-мать является полновластной хозяйкой, и редкий сын решится предпринять что-нибудь без ее ведома, без ее совета. Если в доме после смерти мужа нет взрослых, то старшинство принадлежит ей, до тех пор пока не подрастут все сыновья, коим принадлежит все хозяйство». Неоднократно исследователями отмечалась разница в положении женщины у соседних народов: «Во всяком случае, осетинская женщина не так порабощена, как у других горцев… Женщины у осетин поставлены лучше, чем у остальных горцев; они занимаются домашней работой и пользуются уважением и почетом среди своих». Л. Штедер отмечал, что у осетин «считается отвратительным бить женщину. Тот считается в безопасности, кого взяла под защиту женщина. Когда они вмешиваются в кровавые схватки с криками и распущенными волосами, то все пристыженно вкладывают сабли и расходятся».

М. Ковалевский описал статус старшей женщины – æфсин: «Женщина эта стоит во главе всей женской половины двора», она полностью распоряжалась кладовой с продуктами питания, в определенных случаях выполняла и жреческие функции. Д.Я. Лавров указывал, что «в семейной общине, где уже не было в живых старшего представителя семьи («хистæр»), его положение по семейно-иерархической ступени переходило к его супруге – старшей женщине («æфсин»)… Участие таких женщин на родовом или общинном совете с непосредственным участием в общественных делах было нередкостным явлением». Со второй половины ХIХ века в результате проведения российских буржуазных реформ, появления городов и развития экономики, культуры и образования традиционное общество подвергалось новациям, что отражалось и на статусе женщины. Мужчины воевали, широко было распространено отходничество, поэтому многим женщинам приходилось самостоятельно содержать семьи, осваивать новые профессиональные ниши, о чем свидетельствуют материалы Всероссийской переписи населения 1897 года.

В пореформенное время, когда Осетия переживала подъем в социальном и культурном развитии, женщины были довольно активно вовлечены в процессы модернизации, прежде всего – в систему образования.

«Осетин вообще не признает для женщины необходимости и даже пользы образования, или лучше сказать, грамотности. Понятия об образовании, в широком смысле этого слова, у него еще нет», – утверждал Цомак в 1908 г.

Однако история женского образования в Осетии хорошо известна и начинается она с середины ХIХ века, когда осетинский священник Аксо Колиев открыл школу для девочек во Владикавказе. Первые женские школы появились при поддержке Общества восстановления православного христианства на Кавказе «в Алагире, Салугардане (1867 год), Моздоке (1868 год), Ардоне, Ольгинском, Даргкохе (1871 год), Хумалаге (1872 год), Гизели (1872), Даргавсе (1878 год) и др… В отчетах администрации Владикавказского округа неоднократно отмечалось, что женское образование организовано лучше мужского». Опыт работы женских школ оказался настолько позитивным, что они стали появляться по всей Осетии. К началу ХХ века не оставалось ни одного населенного пункта, где не была бы открыта женская школа. Кроме того, Владикавказский епархиальный училищный совет открыл несколько средних женских учебных заведений. К этому времени наряду с церковноприходскими школами основывались и светские, в том числе и с совместным обучением девочек и мальчиков. Светские одноклассные женские школы функционировали в Карджине, Новом Урухе, Ногкау, Шанаевском, а в селениях Алагир, Заманкул, Эльхотово, Христиановское, Зильги и Магометановском были основаны двухклассные школы, в пяти из них учились девушки. Во Владикавказе в 1897 г. из 44 школ женскими были 12. Осетинки обучались в Осетинской Ольгинской женской школе, в Епархиальном женском училище, а в начале ХХ в. – и в светских женских городских училищах.

Таким образом, к началу ХХ в. женское образование в Осетии было представлено учебными заведениями различного типа и разной ведомственной принадлежности. Почему Цомак не поведал об этом российскому читателю? «Но как же сам осетинский народ в массе смотрит на женщину?» – вопрошает Цомак и сам же отвечает на свой вопрос: «Обращаясь к повседневным обычаям его, к этикету, присматриваясь ко всему, мы замечаем то же отрицательное отношение, тот же принижающий взгляд на женщину, красной нитью проходящий по всему жизневоззрению осетина». Между тем широко известно, что осетины составляли «приговоры» об открытии школ для девочек, собирали средства для строительства школьных зданий, приобретения необходимого оборудования, оплаты учителей. Жители горных селений, не имевших своих женских школ, находили способы давать своим девочкам необходимые знания: посылали их в мужские школы, отправляли в села, где были женские школы, отсылали к родственникам в равнинные селения.

«Начиная с верхов, с интеллигенции осетинского народа, бросая на нее аналитический луч наблюдения, нельзя не заметить в ней одной присущей ей общей черты. Отрицательный взгляд на женщину – вот та черта, которая характеризует почти всех общественных деятелей и недеятелей», – пишет Цомак. Но ведь осетинские просветители и общественные деятели большое внимание уделяли женскому вопросу, и особенно образованию. К.Л. Хетагуров, А.А. Гассиев, Х.А. Уруймагов, Г.И. Дзасохов, Г.В. Баев, Ц. Амбалов и многие другие активно занимались женским образованием, выступали на страницах местной периодики, вели педагогическую деятельность, изыскивали возможности для поддержки обучающихся девушек. Под влиянием российской педагогической мысли они ставили вопрос о преимуществах светского образования, о высшем и профессиональном образовании женщин.

Возможно, «аналитический луч наблюдения» Цомака засветил некие детали в размышлениях радетелей за женское просвещение: в качестве внешкольных предметов они предлагали для девочек традиционные занятия – рукоделие и домоводство, а гимнастика, пение и рисование представлялись элементами «мужского» образования. Или автору не понравилось, что все перспективы развития женского образования просветители связывали с женщиной-матерью, воспитательницей, учительницей, но не предполагали ее большей социальной активности? «Одинокие осетинские интеллигентные женщины, как самозаключенные монады, поглощают свою энергию, свои умственные силы, которые бы можно было использовать и применить гораздо лучше их теперешнего использования и применения. Лишь изредка их вопль, их женский вопль выливается в одиноких статьях, помещаемых в осетинской газете («Ног цард». – Авт.), выливается, чтоб исчезнуть непонятым, неуслышанным, как глас вопиющего в пустыне».

Но голос этих женщин все же звучал на таких солидных площадках, как I Всеосетинский учительский съезд в 1905 г., где они ставили вопрос о равных правах учителей и учительниц. Они принимали активное участие в обсуждении проблем национальной школы, светского и внешкольного образования. Известные в Осетии учительницы М.И. Кулаева, О.П. Асеева, А.М. Дзалаева, С. Тхостова, Н.Е. Калоева, Е. Такоева, С. Абаева, О. Абаева, Е. Дзугаева, М. Каирова, Е. Амбалова, Т. Дзахсорова, А. Туаева, О. Бицаева, А. Гарданова, О. Газданова, Н. Газданова, А. Дзахова, В. Караева и др. выступали на страницах местной периодики, в частности, газет «Голос Кавказа», «Жизнь Северного Кавказа» и др.

Расширение сферы участия осетинок в различных направлениях новой общественно-культурной среды, повышение их социальной активности становились заметным явлением осетинской жизни. Женщины преподавали, лечили, работали в городских библиотеках, культурно-просветительских организациях, издавали газеты, занимались устройством благотворительных мероприятий. Активнее всего они проявляли себя в системе образования, культурного просветительства и благотворительной деятельности.

Почему Цомак предлагает российскому читателю столь мрачную картину? Во-первых, он включает «женский вопрос» в контекст борьбы со всеми пережитками прошлого; очевидно, в этом и был основной замысел очерка: «Со всем этим нужно бороться, бороться постоянно и напряженно, поскольку все это, как достояние предков, как суррогат религиозного культа, держится упорно...»

Представители местной интеллигенции «считали своей великой миссией обновление традиционного общества и поддерживали идеи искоренения устаревших традиций. Они, с одной стороны, участвовали в реализации политики российской администрации, направленной на искоренение дорогостоящих традиций, угрожавших успешному налогообложению населения, а с другой – искренне верили в просветительское служение своему народу». Цомак вполне разделял этот общий тренд.

Во-вторых, тональность очерка явно определялась политикой редакции «Женского вестника». Журнал был основан одним из лидеров российского женского движения – М.И. Покровской – в сентябре 1904 г. и позиционировался как феминистский, редакция и авторы журнала были активными участницами и лидерами различных феминистских организаций. Обсуждение «женского вопроса» проходило в парадигме гендерной дискриминации, что существенно отличало этот журнал от остальных женских изданий. Принципиально и полностью здесь отсутствовали материалы о моде, рукоделии и домоводстве, обязанностях жены и матери. В нем не было иллюстраций, рекламы и других «приманок» для женщин. Несмотря на финансовые и другие проблемы, журнал выходил 13 лет и был единственным феминистским изданием с четко определенной целью – борьбой с угнетенным положением женщины, с предрассудками и вековыми традициями, призывом к социальной активности, новым поведенческим моделям. Очевидно, Цомак ориентировался на установку учредителей журнала.

Кроме того, нужно учитывать нигилизм, присущий всем революционерам. А социальный настрой Цомака в этот период был решительным: в 1908-м, в год написания очерка, он был сослан в Сибирь за свою революционную деятельность.

Возможно, усугубление проблемы казалось ему способом привлечь к ней большее внимание общественности. Цомак сформулировал в качестве главных задач для осетинских женщин организацию и саморазвитие: «Ничто так не дает силы, как организация, ничто так не поднимает человеческий дух и человеческую мысль, как саморазвитие». Для начала ХХ века, как, впрочем, и во все времена, этот неоспоримый лозунг актуален не только для женщин, но и для общества в целом. Что касается реальных гендерных процессов, то они во многом определялись влиянием западноевропейской и российской общественной мысли, пореформенной модернизацией общества, ранним формированием осетинской интеллигенции, развитием женского образования и городской культуры.

Герлик ЦИБИРОВ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории СОИГСИ им. В.И. Абаева