Первые поэтические переводы произведений А. Ахматовой на осетинском языке появились в конце 1980-х гг. К ее 100-летию были опубликованы отдельные стихотворения из поэмы «Реквием» в переводе известного осетинского поэта А.М. Кодзати: «Вместо предисловия», «Посвящение», V глава (без названия), «Приговор». Позднее, незначительно доработав существующие стихотворения, А. Кодзати осуществил перевод самого известного произведения Анны Андреевны уже полностью.

Первые поэтические переводы произведений А. Ахматовой на осетинском языке появились в конце 1980-х гг. К ее 100-летию были опубликованы отдельные стихотворения из поэмы «Реквием» в переводе известного осетинского поэта А.М. Кодзати: «Вместо предисловия», «Посвящение», V глава (без названия), «Приговор». Позднее, незначительно доработав существующие стихотворения, А. Кодзати осуществил перевод самого известного произведения Анны Андреевны уже полностью.

После полной реабилитации А.А. АХМАТОВОЙ в российской и мировой культуре наблюдается растущий интерес к ее художественному наследию. Появляются все новые интерпретации поэтических текстов поэтессы, а их перевод охватывает все больше языковых пространств.

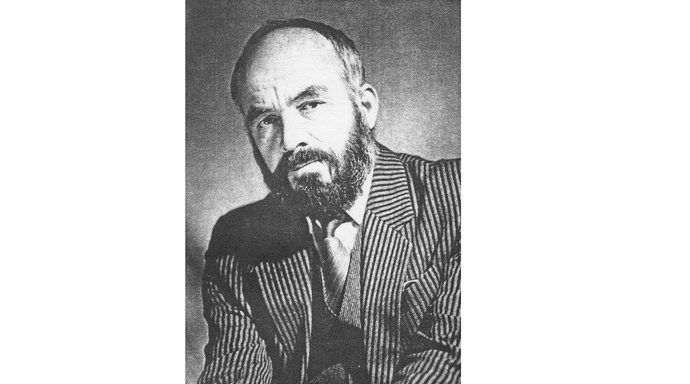

Первые поэтические переводы произведений А. Ахматовой на осетинском языке появились в конце 1980-х гг. К ее 100-летию были опубликованы отдельные стихотворения из поэмы «Реквием» в переводе известного осетинского поэта А.М. Кодзати: «Вместо предисловия», «Посвящение», V глава (без названия), «Приговор». Позднее, незначительно доработав существующие стихотворения, А. Кодзати осуществил перевод самого известного произведения Анны Андреевны уже полностью. Обращение к переводу поэмы, на наш взгляд, связано не только с юбилейной датой, но и с переживаниями самого переводчика, отражающего и в собственном творчестве трагическую правду ХХ в., «драматизм сложных отношений человека и времени» (И.В. Мамиева).

Поэма «Реквием», как известно, отражает как личную трагедию самой А. Ахматовой ‒ арест сына Л. Гумилева и мужа Н. Пунина, так и общенациональную – массовые репрессии 1930-х гг.

Читатель погружается в глубоко эмоциональный мир поэтессы. На траурный, минорный лад наводит и название произведения ‒ «Реквием», заимствованное, как известно, у В.А. Моцарта. Помянуть и оплакать ‒ долг А. Ахматовой-жены, матери, поэта.

Поэме А. Ахматовой, состоящей из отдельных, написанных в разные годы стихотворений, предпослан эпиграф и прозаическое предисловие, а первая строка гласит: «В страшные годы «ежовщины» я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях Ленинграда»/ «Ежовы» ӕвирхъау рӕстӕджыты ӕвддӕс мӕйы арвыстон, Ленинграды ахӕстӕттӕм рады лӕугӕйӕ».

А. Кодзати удалось показать в предисловии синтез личного и народного горя. Описываемая автором трагедия передается выражениями, отчетливо дающими представление о бесконечных страданиях и мучениях народа уже здесь, в предисловии: «ежовщина», «женщина с голубыми губами», «очнулась... от оцепенения», «что некогда было ее лицом...». Переводчик уловил намерения автора: отразил образ страдающей женщины, сохраняя штрихи в ее изможденном (в некоторой степени безжизненном) облике: «сылгоймаг, йӕ былтӕ – ӕрвхуызцъӕх», «йӕ уӕнгты ӕндзыг феуӕгъд»;подобие лица и в переводе создается тождественнымисредствами номинации: «сылгоймаджы цӕсгом – цӕсгом кӕддӕр хуынди, ныр ӕм цӕсгомы хуызӕнӕй ницыуал уыди».

Своеобразным смысловым ключом ко всему произведению является и эпиграф, в котором заложена мысль о неразрывной связи лирической героини со своим народом, «в сопричастности ее ко всем бедствиям родной страны».

В отрывке из стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали...» 1961 г. не случайно употреблено противопоставление «чуждый» ‒ «мой», дающее четкое представление, кто для А. Ахматовой свой, кто чужой. «Чужими» А. Ахматова считает русских эмигрантов, покинувших к тому времени Родину.

Голос автора и передаваемая ею в эпиграфе интонация в осетинском варианте А. Кодзати транслируется несколько приглушенно. Объясняется это отсутствием побудительно-отрицательной конструкции «нет!»:

Нет! И не под чуждым небосводом...

Кӕйдӕр дӕлбазыр не ‘мбӕхстӕн, нӕ бадтӕн,

Нӕ рӕвдыдта ӕцӕгӕлон арв мӕн. ‒

Цы ран уыдысты, се ‘намондӕн, мʼ адӕм,

Мӕ адӕмимӕ уыцы ран уыдтӕн.

«Посвящение», «Вступление» ‒ эти части «Реквиема» вводят читателя в тюремный Ленинград. Почти в каждой строке автор запечатлевает поэтический образ. Уже первые строки в переводе отражают эмоциональное состояние героини, горе которой не выдерживает природная стихия: «Ацы хъыг нӕ бауромдзӕн хох дӕр, / Дон дӕр ӕй нӕ фӕуыдзӕни ласт».

Значительную эмоциональную и смысловую нагрузку несут в переводе выражения: «нӕ алы бон дӕр – сау», «о мӕ бон», «стӕй тӕрхон...», «уд ыснарӕг, фестади ӕрду», «тарст уд», «ӕрвдзӕф бӕласау лӕуу», «дыууӕ фыдазы», «сау халон», «сау цалх», «тугӕйдзаг цырыхъхъ» и др.

В отрывке природа персонифицирована. Городу и в целом стране также приписывается состояние живого, т. е. и в переводе утверждается мысль, что боль может чувствовать не только человек. Мотив жертвенности охватывает все пространство: от земли и до неба: «улыбался / Только мертвый» ‒ «Бӕстыл ӕрмӕстдӕр марды зӕрдӕ ради», «И ненужным привеском качался / возле тюрем своих Ленинград» – «...лӕууыд йӕ ахӕстӕттӕм рады... Ленинград», «И безвинная корчилась Русь» ‒ «Ӕмӕ куыдта Уырысы зӕхх ӕдыхӕй...».

Символом страшной эпохи становятся «черные маруси» ‒ машины, на которых увозили осужденных и которые становятся в строфе смысловым центром, «резко контрастирующими со смертельными судорогами несчастной великой державы, подчеркивая масштаб вселенской катастрофы» (А.О. Тихомирова).

Очень сложное для анализа произведение насыщено художественными образами, выражениями, которые не только помогают автору раскрыть основную тему, а читателю в полной мере ощутить трагедию, но и установить связь времен, показать соизмеримые события в истории страны. В качестве сравнения А. Ахматова в следующем стихотворении проводит параллель: стрелецкие женки → лирическая героиня, обозначая степень страдания своей героини.

Буду я, как стрелецкие женки,

Под кремлевскими башнями выть /

Стрелецы усау, ме ‘лгъыст уд, дзыназ уал,

Ам, Кремылы сырх мӕсгуыты бын хит!

Произведение, построенное на системе символов, и в дальнейшем не менее трагично по своему звучанию. Более глубокому пониманию идейно-художественного своеобразия поэмы служит ввод А. Ахматовой глав (II и VI), напоминающих колыбельную песенку, а больше ‒ стилизацию на материнский плач.

Тихо льется тихий Дон,

Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень,

Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,

Эта женщина одна,

Муж в могиле, сын в тюрьме,

Помолитесь обо мне /

Тулы хъеллаугӕнгӕ Дон,

Атад, ахуыссыди бон.

Уатмӕ бахызти сындӕг

Бур мӕй, федта дзы ӕндӕрг ‒

Иу ус, бахорз ис йӕ арт:

Ахст ‒ йӕ фырт, йӕ мой ‒ тыхмард.

Усӕн а хӕдзар – ингӕн.

Зӕдтыл бафӕдзӕхсут мӕн.

В переводе мы также слышим голос лирической героини, себе дающей наставления стойко преодолеть/перенести горе матери/жены. В отрывке перевода сохранен мотив окаменелости, внутренней опустошенности человека, лишенного как духовных, так и физических сил:

Фӕлӕ быхс ‒ кӕнинӕгтӕ дзӕвгар и.

Хъуамӕ фестай дойнагдур, ӕндон,

Ферох кӕ дӕ судзгӕ фыд, ныммар ӕй,

Зӕгъ дӕхицӕн: хъуамӕ та цӕрон…

Поэма А. Ахматовой, как утверждают некоторые исследователи ее творчества, построена по библейскому сюжету, где кульминационным моментом является распятие. В «Распятии» А. Ахматова опять устанавливает вневременную связь. В X главе появляются Богородица с сыном, с которой ассоциирует себя А. Ахматова/лирическая героиня. «Ахматова соединяет хронотоп 1930-х годов с вечным временем, запечатленным в Евангельской истории. Личное горе Ахматовой-матери смешивается с трагедией всех матерей, что стояли с ней “под красною ослепшею стеной” и освещается горем Матери-Девы, которая с безмолвным мужеством переносила свой подвиг. Прошлое время размыкается в настоящее вневременным началом главного материнского образа – Богородицы, и благодаря этому появляется возможность будущего, где память победит и “сохранит” все... Время “большого террора”, по Ахматовой, можно в итоге сопоставить только с картинами убийства и погребения Христа» (О.М. Баруткина).

Эпилог – поэтическое завещание А. Ахматовой. Здесь автор опять отправляет нас в многотысячную очередь Ленинграда, где встречаются те же образы опавших лиц, звучит мотив единства судьбы А. Ахматовой с судьбой народа:

И я молюсь не о себе одной,

А обо всех, кто там стоял со мною,

И в лютый холод, и в июльский зной,

Под красною ослепшею стеною.

В переводе А. Кодзати:

Ӕмӕ та кувын, Иу Хуыцауӕй курын:

Сӕдӕтӕй, минтӕй Де стыр бӕллӕх сис...

Сырх агуыри сис гоби у, нӕ дзуры,

О, саугуырм ӕмӕ дурзӕрдӕ у сис.

Исповедально-завещательные строки А. Ахматовой в переводе о том, что к молитве о сотых и тысячных красная стена оставалась молчаливой и слепой. А. Кодзати опускает возникающую и здесь тему «ответственности и долга поэта перед немотой народного горя» (В.А. Сонькин).

Голос «стомильонного народа», которым становится героиня, ‒ это возможность сказать и озвучить на века трагедию миллионов, и в этом А. Ахматова видит свой нравственный долг. Посыл автора репрезентирует и осетинский перевод:

Мӕ хъарӕг нывӕндын уӕхи дзырдтӕй ӕз,

Мӕ хъарӕджы сиу и милуанты хъӕлӕс…

У А. Кодзати отражена и важная для А. Ахматовой «тема посмертной памяти»:

Рӕхджы мӕ йӕхимӕ куы айса ингӕн, ‒

Сымах дӕр-иу, курын, ӕрымысут мӕн.

Как видим, и в осетинском тексте уже идет речь не о поминальной молитве о сыне и муже, проходящей лейтмотивом в поэме в целом, звучит мотив памяти о ней самой, которая зримо может материализоваться в памятнике с максимальной конкретизацией, где ставить его: «Ӕмырӕхгӕд дуармӕ кӕм ниудтон куыдзау».

Появляющийся в конце поэмы А. Ахматовой голубь отсылает нас опять к христианской религии, где голубь выступает символическим изображением Святого Духа, воплощающего созидательное женское начало наряду с Богородицей. В осетинском тексте библейский символ сохранен, олицетворяющий и здесь духовную свободу.

Перевод одного из самых трагичных произведений русской литературы потребовал от А. Кодзати не только знания языков, практических навыков перевода, но и познаний в истории, фольклоре, для того чтобы расшифровать сложную систему символов. Упорные поиски средств первичной образности позволили передать историко-политический контекст сюжета, исповедальный пафос поэмы. И в поэтическом переводе проецируется великая печаль, скорбь любящей матери и жены.

Елизавета ДЗАПАРОВА, канд. филол. наук, старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы СОИГСИ